TP風格研究所|獻給世界的美好年代,璀璨奪目的新藝術浪潮

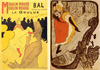

▲Cropped print of four panels each depicting one of the four seasons personified by a woman, Alphonse Mucha,1897(圖片來源:wikiart)

每一波藝術浪潮,都是時代巨輪下的產物,有些是改革的激盪,有些則是時代的演化。19世紀末至20世紀初在工業革命的推波助瀾下,藝術、建築與文化如蒸氣列車般蓬勃發展。在這輝煌的年代,巴黎的藝術家、建築師以Art Nouveau(新藝術運動)的新語彙,在空間裡寫下名為 Belle Époque(美好年代)的章節,聚集在新藝術藝廊 La Maison Art Nouveau(新藝術之家)的藝術家,帶著東方奇異見聞的口吻交換著觀點。

-

新藝術運動的崛起與影響|融合東方文化的平民美學

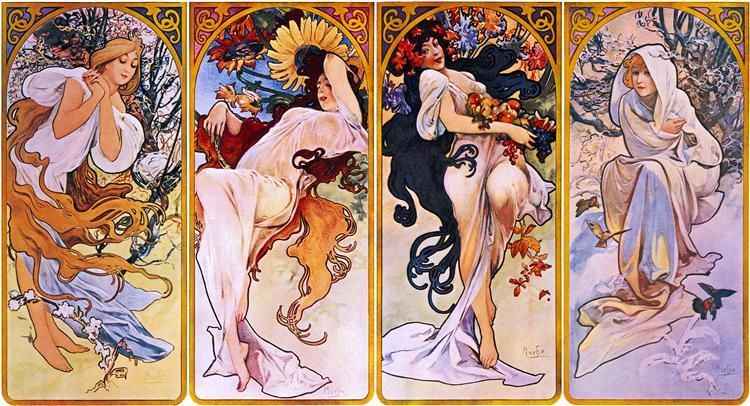

一切的開端得從東西文化碰撞的火花說起。1856年,法國藝術家費利克斯·布拉克蒙德(Félix Bracquemond, 1833 - 1914),意外發現日本葛氏北齋的《北齋漫畫》,開始帶動整個歐洲見證了東方主義的西進;1863 年,巴黎開了一家吸引許多藝術家與文人光顧的「中國之門」(La Porte Chinoise)商店,專售來自中日本和中國的舶來品;直至1895 年,藝術品經紀人薩穆爾·賓(Samuel Siegfried Bing)創辦新藝術藝廊「新藝術之家」(La Maison Art Nouveau),並於1888 - 1891年出版名為 Le Japon artistique《日本藝術》雜誌,正式開啟新藝術美學的時代。

▲(圖左)Le Japon artistique《日本藝術》雜誌 (圖片來源:wiki)

▲(圖右)日本江戶時代浮世繪師葛飾北齋的繪本《北齋漫畫》(圖片來源:wiki)

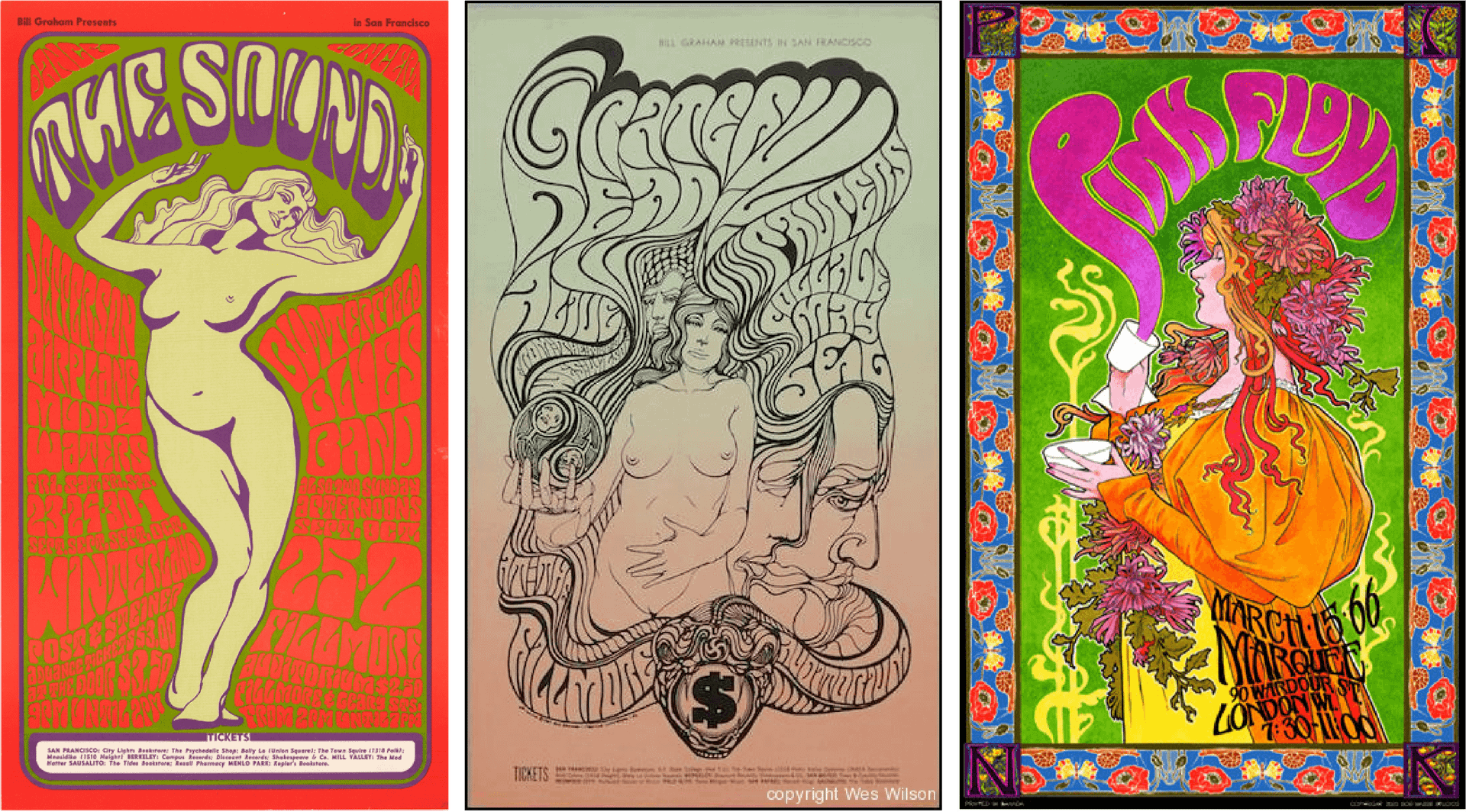

新藝術運動的源起可以追溯到幾個因素。首先,從 19 世紀中期英國的工藝美術運動(Arts and Crafts Movement)反對工業革命後的工藝品過於粗製濫造,讚揚職人手工的價值,為新藝術運動的崛起打下了基礎。同時,大量日本浮世繪版畫流入西方,其簡潔、平面化的構圖和裝飾性的線條,對歐洲藝術家產生了重要影響。其次,19 世紀末,新興中產階級崛起,他們追求時尚、現代的生活方式,也為新藝術運動的興起提供了市場基礎。此時也因平版印刷的發展,讓藝術品得以大量生產,進而帶動商業海報文化的需求市場。 綜觀以上因素,都讓新藝術風格不再是貴族的消遣,乃至於一般百姓也能欣賞,使得平民藝術與貴族藝術達到了平衡。新藝術從法國萌芽,迅速蔓延至歐洲蓬勃發展,各個國家還是融入在地特色,繼而發展出不同的風格流派。1900年,於巴黎舉辦的世界博覽會,讓新藝術運動達到高峰,卻也在接下來的 10 年間逐漸退潮。而後啟發了裝飾藝術風格(Art Deco)和現代風格(Modern Style),也在一個世紀後的 1960 年代影響了嬉皮文化(Hippie)和迷幻藝術(Psychedelic art)。

-

新藝術運動特徵|崇尚自然有機的柔性藝術

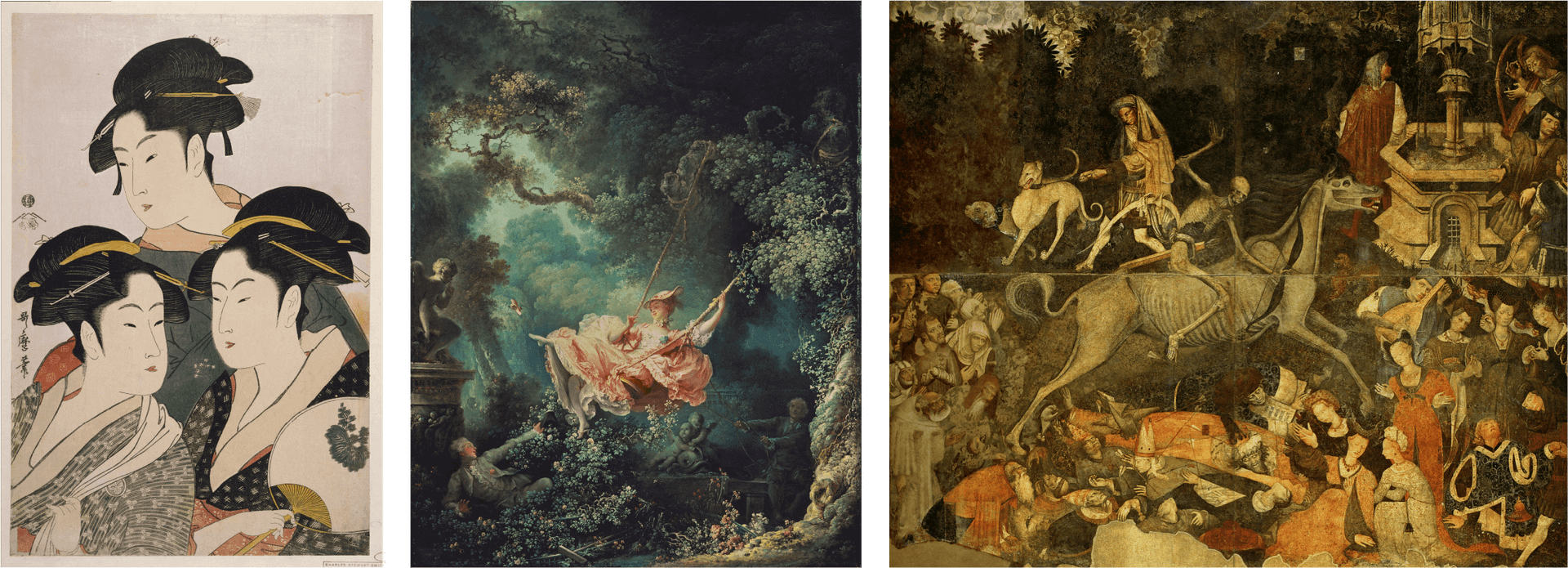

新藝術運動是一種裝飾藝術運動,表現手法深受日本浮世繪(Ukiyo-e)、法國洛可可(Rococo)及哥德式(Gothic)等影響。本質以自由、前衛與當代為主體,反對矯飾、媚俗與缺乏內涵的設計與藝術創作,強調裝飾性和抽象化,摒棄傳統藝術的寫實主義,追求富有韻律感和裝飾性的表現方式。

▲(圖1)日本浮世繪《寬政三美人》喜多川歌麿繪(圖片來源:wiki)

▲(圖2)法國洛可可風格代表《The Swing》Jean-Honoré Fragonard, 1767(圖片來源:wiki)

▲(圖3)哥德式繪畫《死亡的勝利》1446年左右完成,作者不明(圖片來源:wiki)

新藝術主張自然主義,強調自然中不存在直線,只使用曲線和有機型態裝飾,感性的有機曲線與非對稱架構,最大特徵是大量使用柔軟、浪漫、充滿韻律與活力的自由曲線。畫中常以柔美的女性為主體,背景搭配裝飾性的花卉、植物、昆蟲、貝殼、火焰、海浪等大自然元素,被視為是一種柔性藝術(Feminine Art),在現代給人的感覺是自然、有機、唯美、浪漫、優雅的、感性、古典、復古的,也為應用美術設計展開新的扉頁,以下歸納為新藝術運動四大特性:

① 強調職人手工藝

② 受日本江戶時期浮世繪的裝飾風格影響

③ 放棄傳統裝飾性,開創自然植物裝飾風格

④ 不存在平面和直線,在裝飾上表現曲線和有機型態

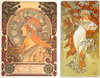

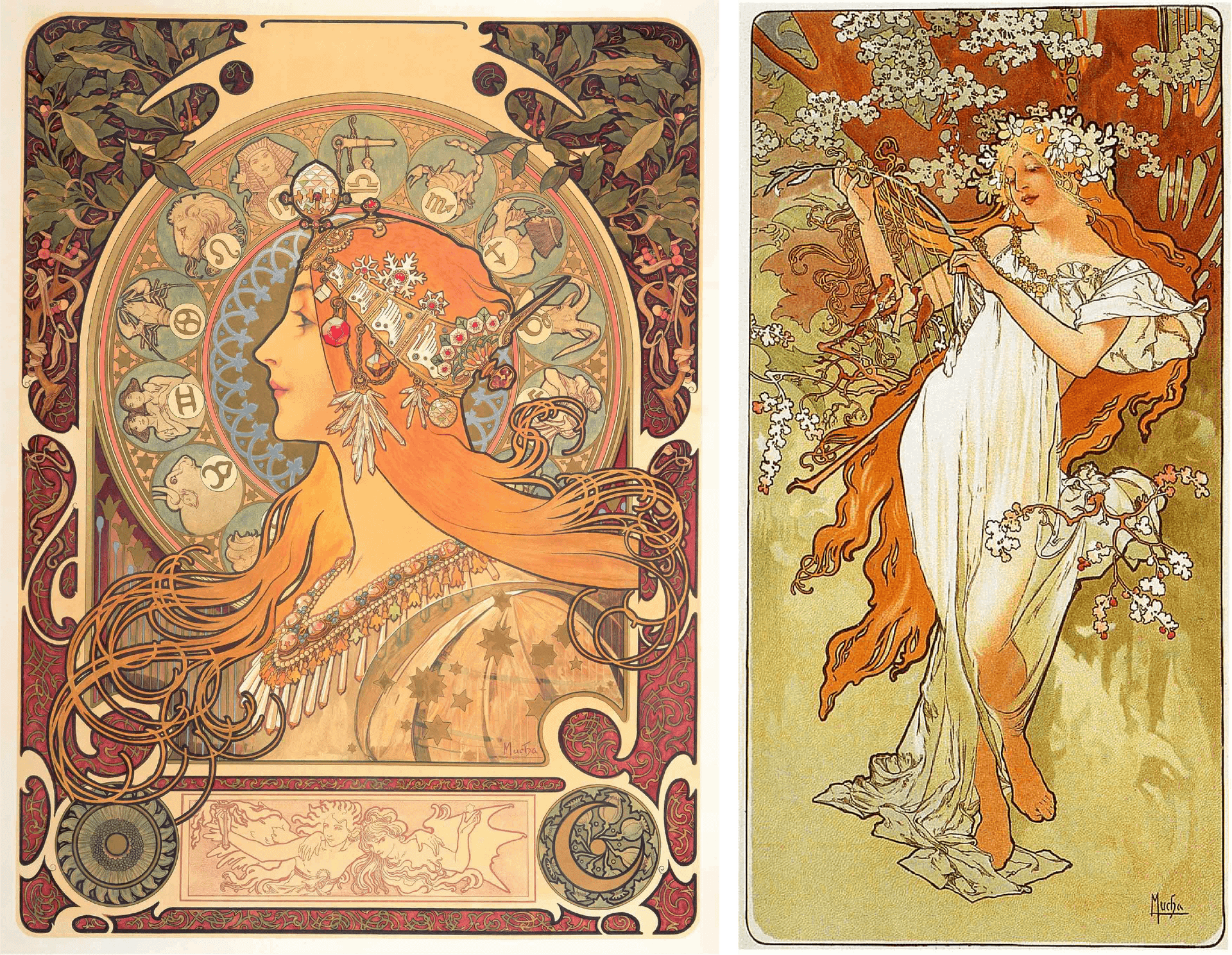

▲(圖左) Zodiac calendar for La Plume, Alfons Maria Mucha, 1897(圖片來源:wiki)

▲(圖右)Spring, Alfons Maria Mucha, 1896(圖片來源:wiki)

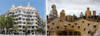

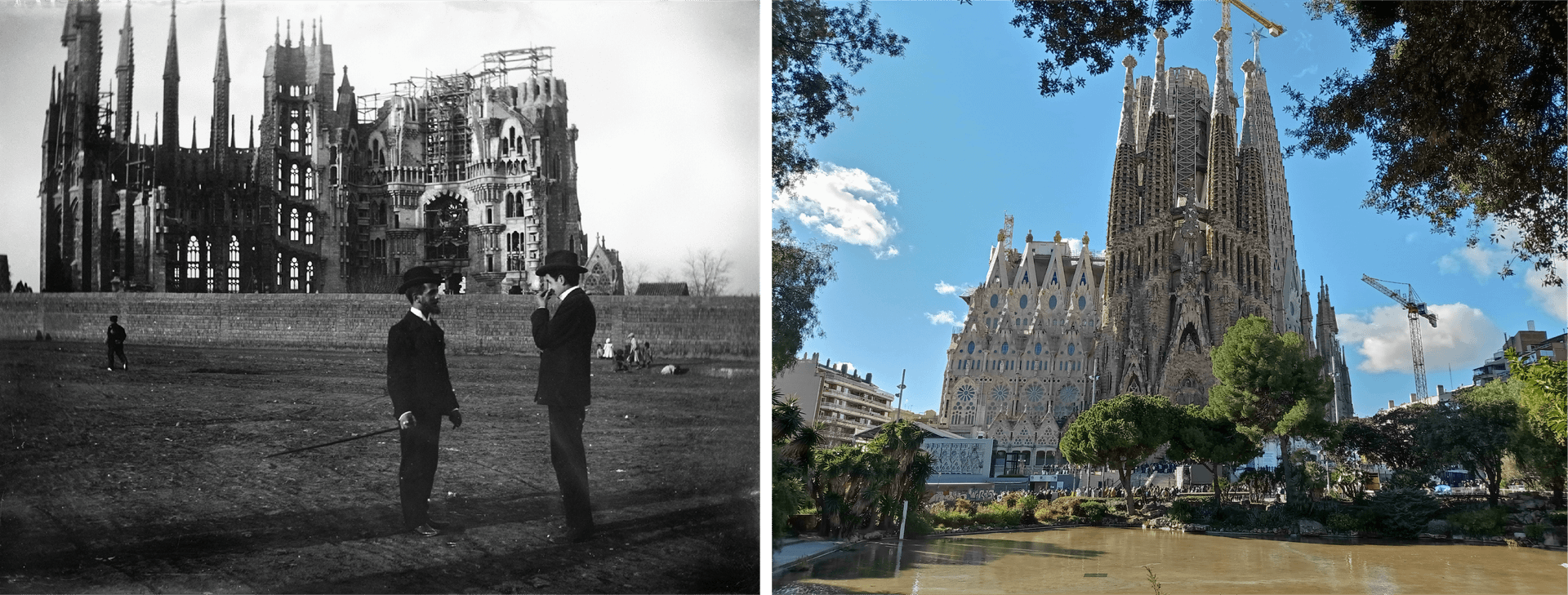

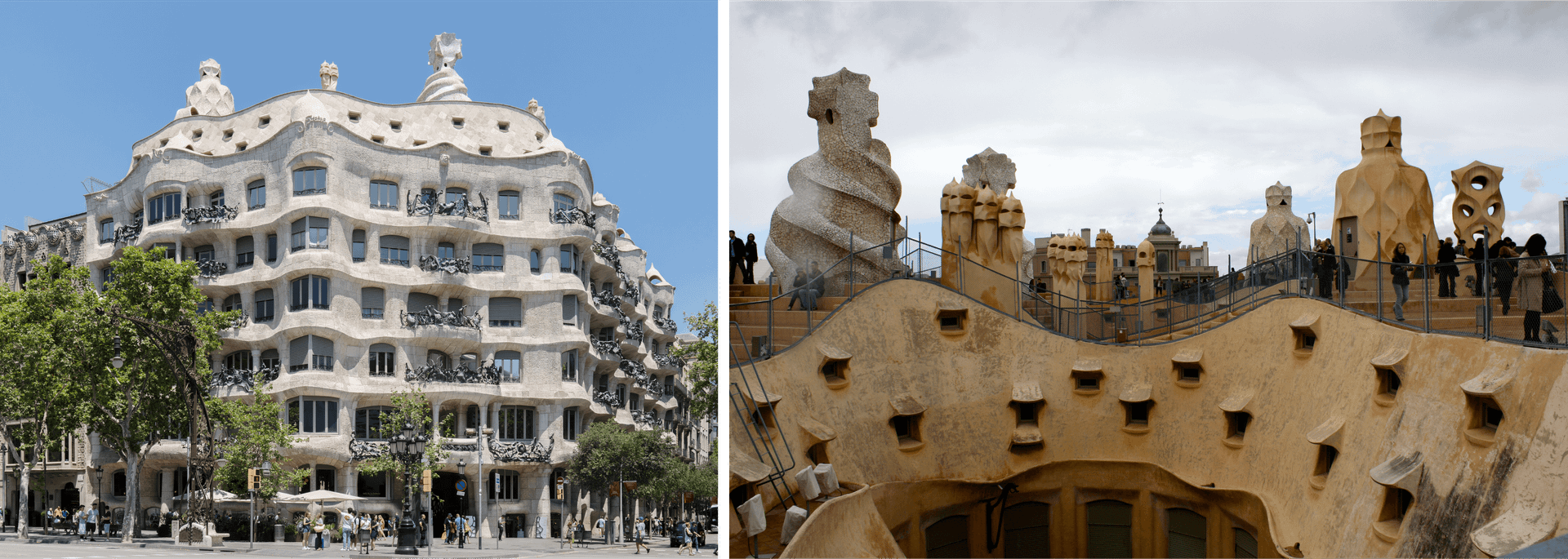

最早提出新藝術的美學主張的人為莫里斯( William Morris, 1834~1896),他認為太過寫實的圖像會掩蓋工藝本身應具有的裝飾趣味,於是捨棄寫實圖像,將有機植物如花卉圖案運用在布藝設計上。視覺藝術方面,代表人物為阿爾馮斯.慕夏(Alfons Maria Mucha, 1860 - 1939)以優雅的海報設計和裝飾性插圖聞名;建築領域,則以有「上帝的建築師」之稱的西班牙建築師安東尼.高第(Antoni Gaudi, 1852 - 1926)所打造的米拉之家(Casa Milà)及自 1882 年動工至今,即將於 2026 年完工的聖家堂(La Sagrada Familia Basilica)。完美融合流線與幾何的奧地利建築師、傢俱與產品設計大師約瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann, 1870 - 1956);融合東瀛與中東風格的義大利奢侈家具與珠寶藝術家卡洛.布加蒂(Carlo Bugatti, 1856 - 1940);維也納分離派創始人畫家古斯塔夫・克林姆(Gustav Klimt),其作品都深受新藝術主義影響。

▲ Sagrada Família, Antoni Gaudi, 1882-(圖片來源:wiki) ▲ Casa_Milà, Antoni Gaudi, 1906-1912(圖片來源:wiki)

▲ Casa_Milà, Antoni Gaudi, 1906-1912(圖片來源:wiki)

-

從法國吹向歐洲各地的新藝術運動

在新藝術運動的開放風氣下,志同道合的藝術家與創作者們形成創作社群,從法國巴黎萌芽,迅速蔓延至歐洲各國,卻也各自發展出不同的名稱定義,也越過大西洋影響了美國,成為一個影響廣泛的國際設計運動。包括德式青年風格(Jugendstil)、奧地利分離風格、西班牙現代主義(modernism)、義大利自由風(Stile Liberty)。

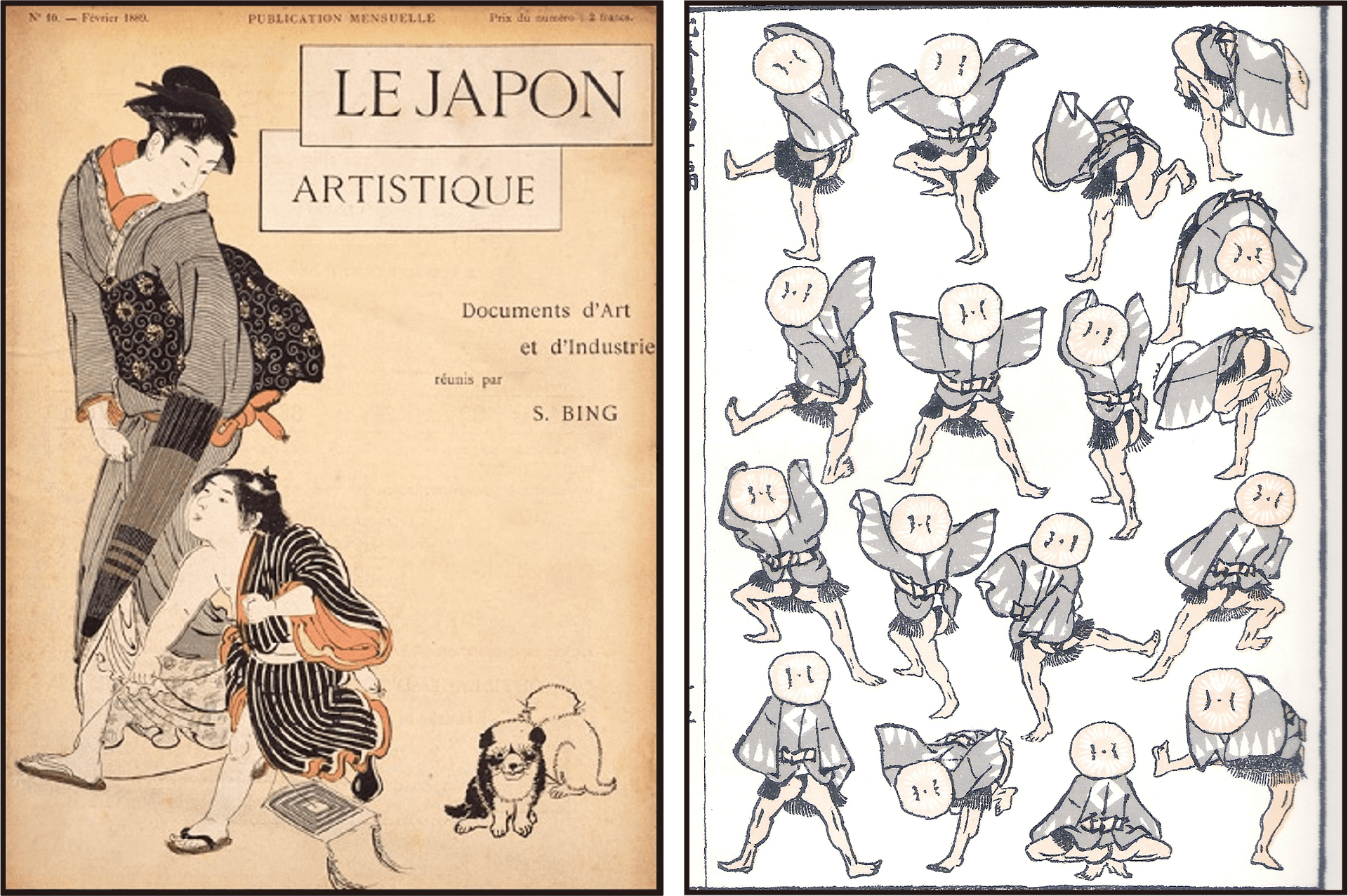

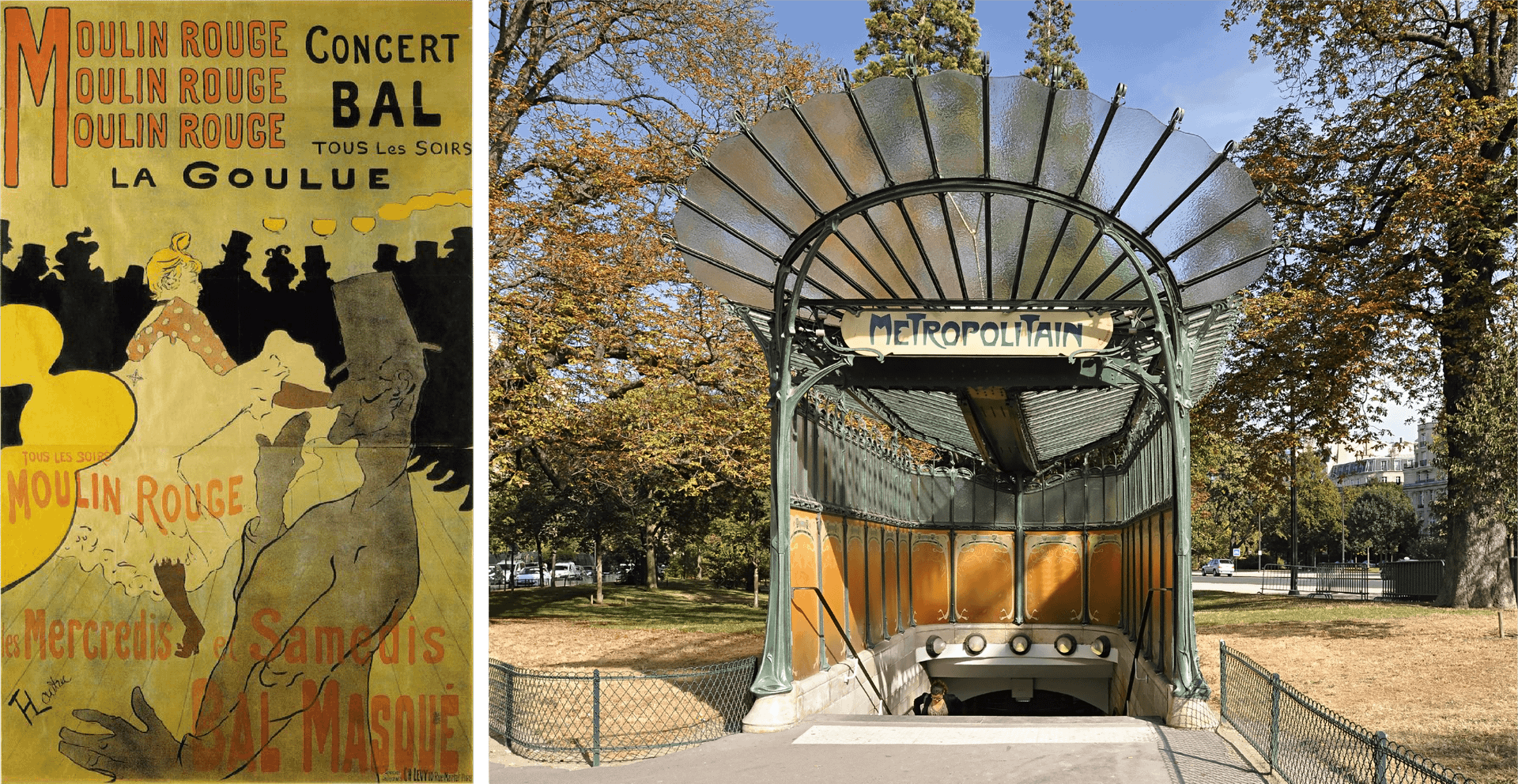

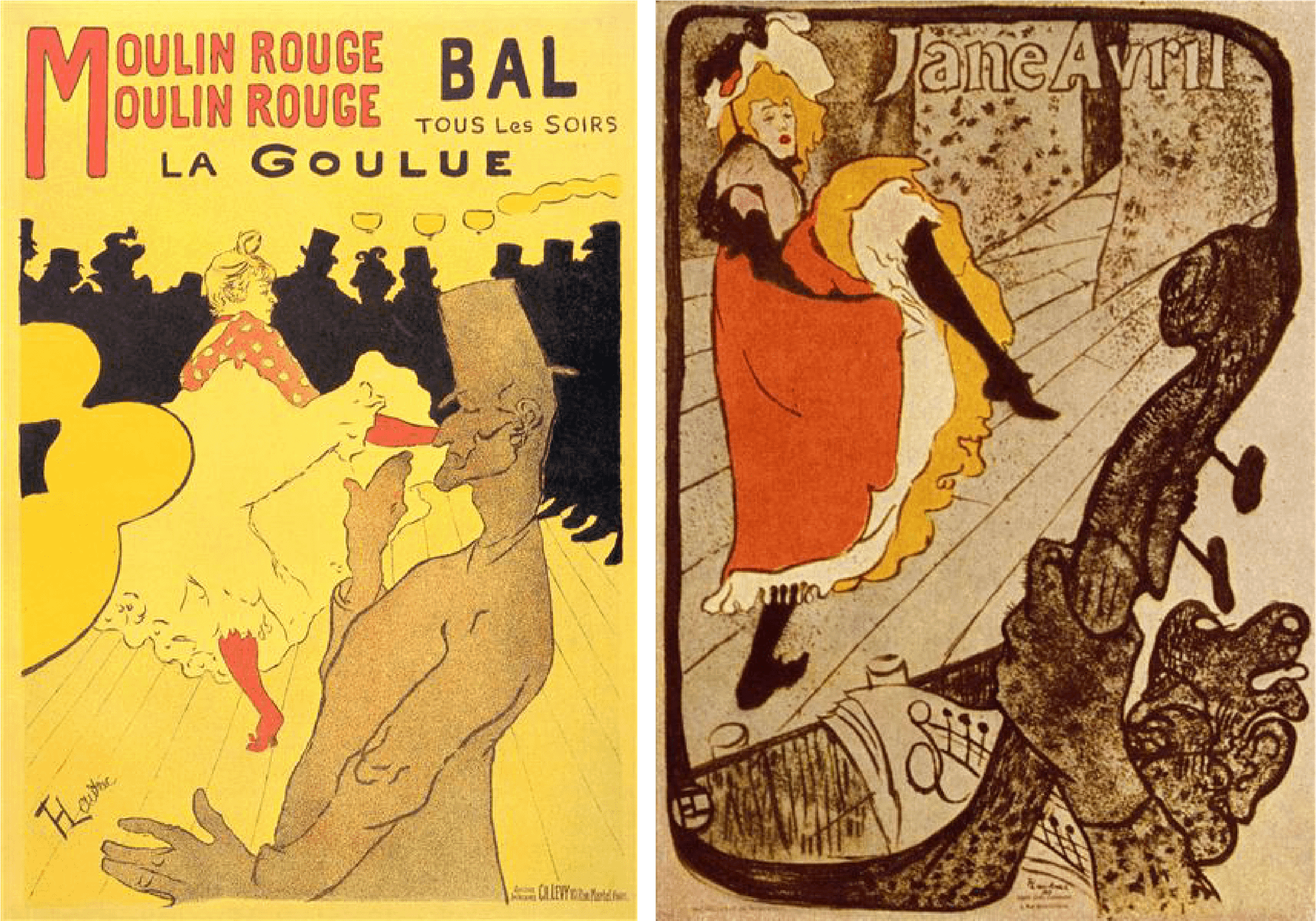

(1) 法國的「新藝術」

作為新藝術發源地的法國,在開始之初不久就形成了兩個中心,一是首都巴黎,另一個是南錫市(Nancy)。代表藝術家除了慕夏外,另一代表畫家羅特列克(Henri de Toulouse, 1864 - 1901),不刻意強調層次感與立體感,運用簡單的平塗色彩、流暢線條加上生動的主體描繪,表現出世紀末頹廢、醜陋的人性黑暗面。建築師艾克特·吉瑪(Hector Guimard, 1867 - 1942)以蜻蜓翅膀為靈感的巴黎地鐵入口設計,也是新藝術的經典代表作品。

▲(圖左)Henri de Toulouse, Moulin Rouge: La Goulue, 1891(圖片來源:wiki)

▲(圖右)Hector Guimard,Paris Métro entrances, 1900(圖片來源:wiki)

(2) 比利時的「新藝術風格」

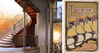

比利時的新藝術運動僅次於法國。重要的代表人物包括建築及室內設計師維克多.霍塔(Victor Horta, 1867 - 1947) 設計注重裝飾,受自然植物啟發的鞭繩線條設計,以塔賽勒公館為代表作,及設計師兼建築師亨利.范德費爾德(Henry Van de Velde, 1863 - 1957),於1906年在德國魏瑪建立的一所工藝美術學校,即為世界著名的「包豪斯設計學院」的前身,為德國現代設計教育的初期中心,是現代設計的重要推手。

▲(圖左)Staircase in the Tassel House, Victor Horta, 1901(圖片來源:wiki)

▲(圖右)Tropon (Poster Advertising Protein Extract), Henry Van de Velde, 1899(圖片來源:wikiart)

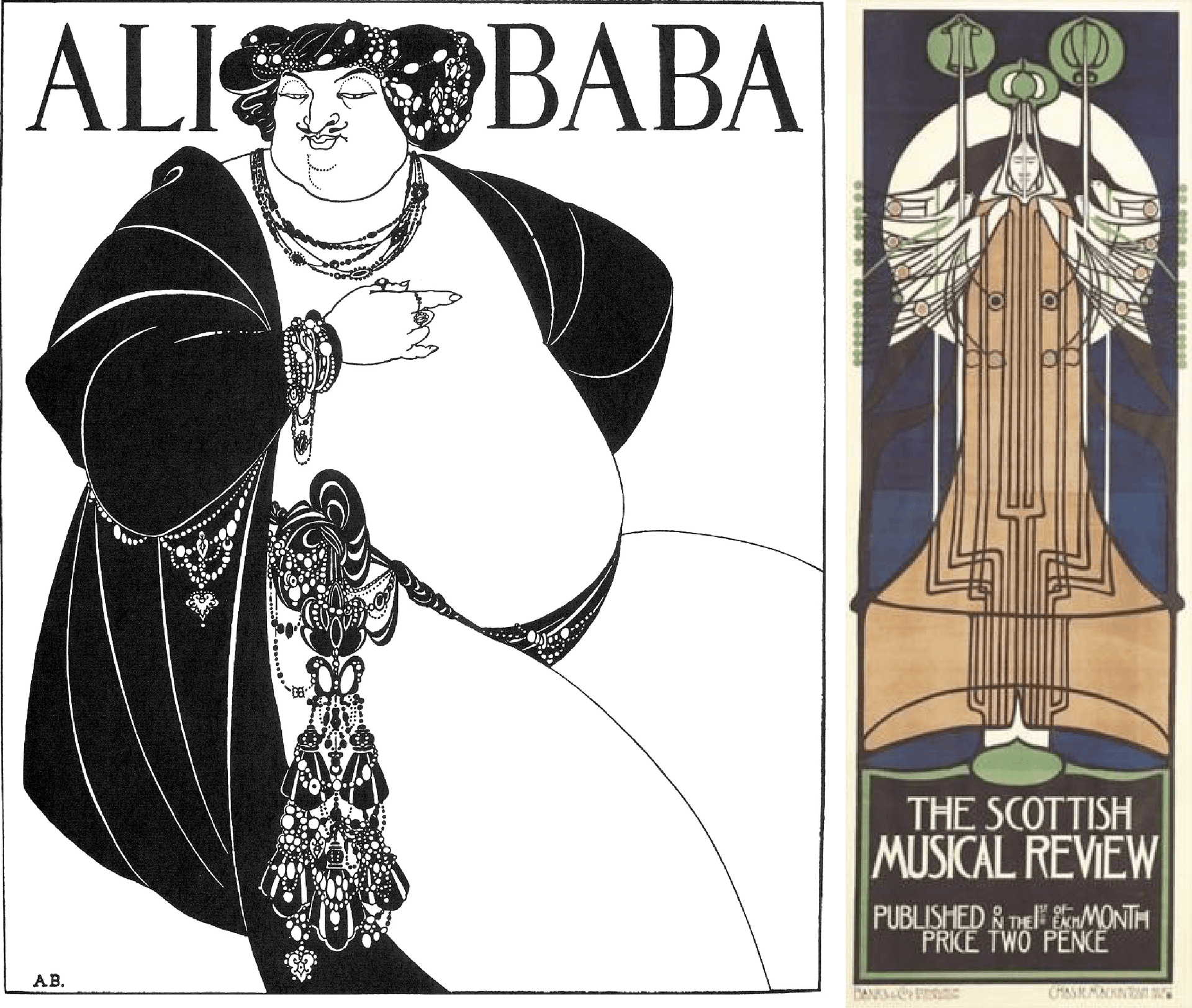

(3)英國、美國的「現代風格」

減少裝飾性的曲線表現,改以簡潔流暢的細緻線條或垂直水平線條為主,影響後起的裝飾主義。代表人物包含插畫家奧伯利.比亞茲萊(Aubrey Beardsley, 1872 - 1898)、建築平面設計師查爾斯.雷尼.麥金托什(Charles Rennie Mackintosh, 1860 - 1939)。

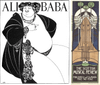

▲(圖左)Aubrey Beardsley, Ali Baba, 1897(圖片來源:wiki)

▲(圖右)The Scottish Musical Review , Charles Rennie Mackintosh, 1896(圖片來源:wikiart)

(4) 德國的「青年風格」

19 世紀末興起於德國,其風潮流遍全歐洲,以「繁花」為主要裝飾圖案,作品中處處皆以花朵呈現,如同其美學觀念「書本與繪畫是百花盛開的園地」,最知名的作品以布拉德雷的「回聲雜誌封面」窺見其中。

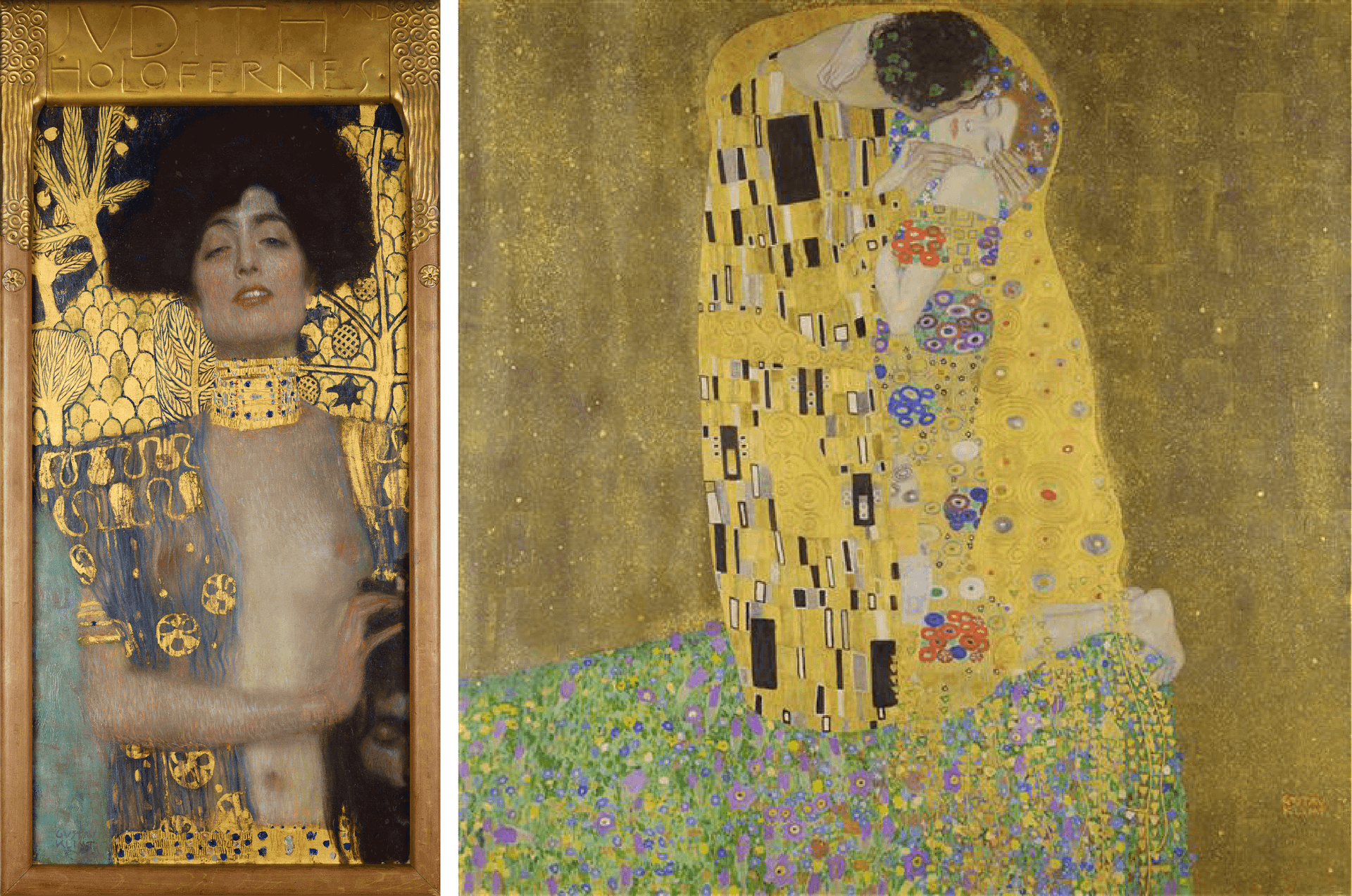

(5)奧地利的「分離派風格」

分離派初始仍具有濃厚的自然主義色彩,自 1897 年後,由一群先鋒藝術家、建築師和設計師組成的「分離派」,宣示與傳統正統藝術分道揚鑣,以「Der Zeit Ihre Kunst-der Kunst Ihre Freiheit(為時代的藝術,為藝術的自由)」為口號。主要代表人物包含建築家奧托.瓦格納(Otto Wagner 1841 - 1918),其代表作品「銀行大廈」以錢幣、金棕櫚葉及金藤蔓的飾帶裝飾牆面,曲線點綴加上植物紋樣,設計兼具功能與裝飾特色;畫家代表古斯塔夫.克林姆(Gustav Klimt, 1862 - 1918),充滿符號與裝飾的美麗畫面中總是隱藏著性感、慾望及希望,作品主題經常圍繞著生與死、情與慾、歡愉與苦痛,散發獨特的生命力。

▲(圖左)The Austrian Postal Savings Bank ,Otto Wagner, 1904 – 1906(圖片來源:wiki)

▲(圖右)Karlsplatz station of the Vienna Stadtbahn ,Otto Wagner, 1894 – 1899(圖片來源:wiki)

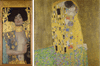

▲(圖左)Judith and the Head of Holofernes, Gustav Klimt, 1901(圖片來源:wiki)

▲(圖右)吻, Gustav Klimt, 1907-1908(圖片來源:wikiart)

(6) 西班牙的「現代主義」

深受德法藝術的影響,建築設計師高第以名言「直線是屬於人類的 ,曲線是屬於上帝的」闡述了他的設計理想,他共有 12 件建築作品,以追求渾然天成,幾乎沒有直線及顯少的曲線與平面,代表作米拉之家(Casa Milà)波浪式立面的造型設計,無稜無角,整棟以曲線打造,彷彿是從地面上長出來的建築;聖家堂(La Sagrada Familia Basilica),是至今尚未完成的作品,以聖山為靈感,整座神殿的柱子造型像是大樹向上伸展的造型,彷彿自然森林一般光從樹梢灑下,結合許多自然元素,充滿各式各樣的雕像,相隔 137 年即將於 2026 年完工。

-

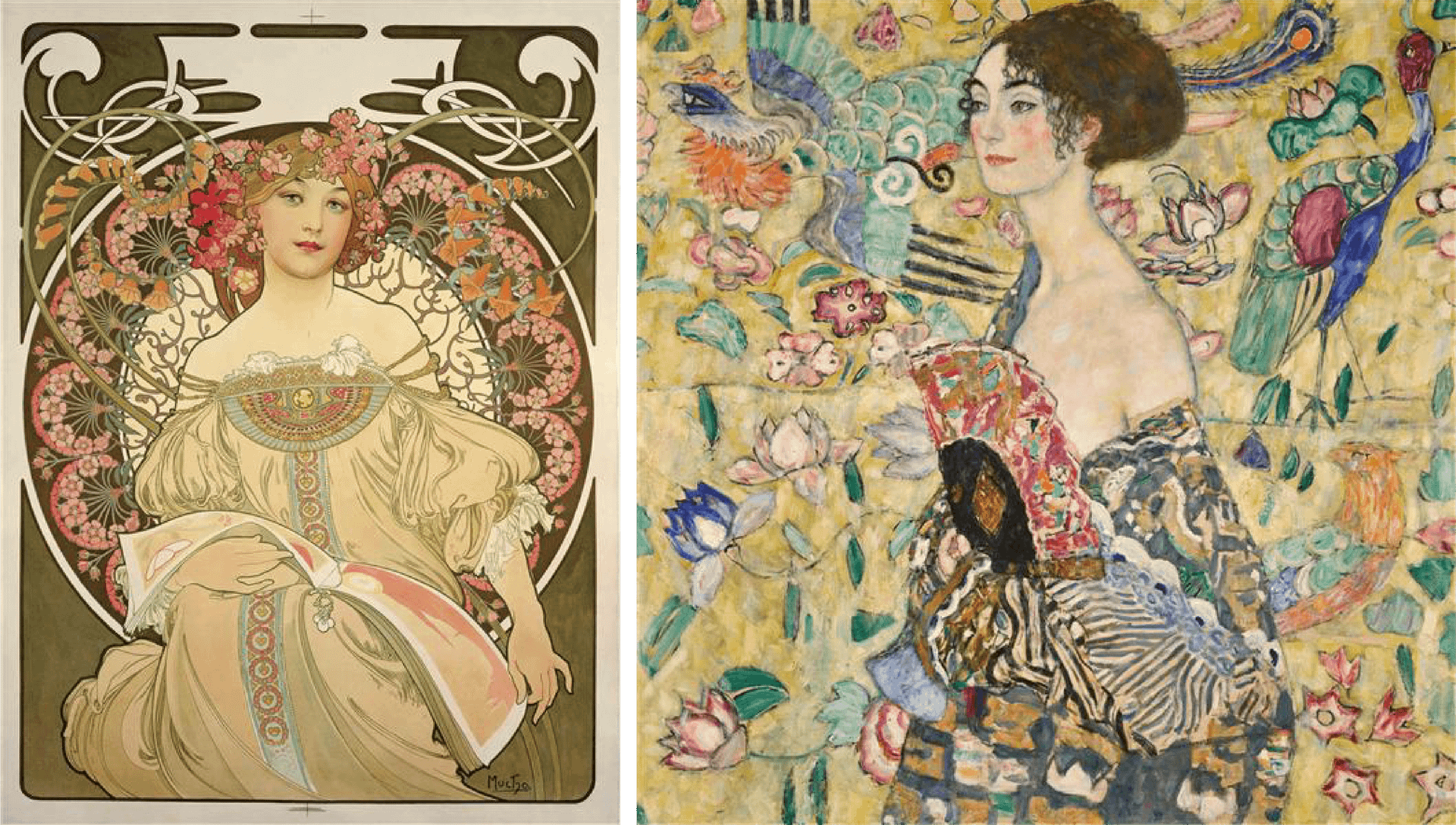

新藝術運動中的女性形象,美學與實質象徵意義的交織

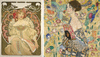

19 世紀時值女權運動的萌芽階段,女性藝術教育普及與女性專業技能的培養,消費能力提高,女性形象常以優雅、神秘且性感的方式呈現,反映了當時對女性角色和性別觀念的新思考這些形象在畫作、雕塑、裝飾藝術和建築裝飾中均有體現。最常以兩種代表呈現,第一種神秘與誘惑,新藝術作品中的女性常被描繪成神秘且富有誘惑力的存在,通過運用曲線和植物元素的結合,創造出夢幻般的氛圍;第二種自然與和諧,作為創作靈感的主要對象,女性為自然界所融攝,屬於自然的象徵,因此將女性形象與自然元素的結合,正反映了新藝術運動追求與自然和諧共存的美學理念。 在新藝術運動中女性形象的象徵意義,不僅是對美的追求,同時也蘊含著豐富的象徵意義和文化詮釋。最常使用女性為靈感創作的代表藝術家為阿爾豐斯・慕夏及古斯塔夫・克林姆。

▲(圖左) Reverie, Alfons Maria Mucha, 1897(圖片來源:wikiart)

▲(圖右)Lady with Fan, Gustav Klimt, 1917 - 1918(圖片來源:wikiart)

-

開啟商業宣傳風氣,新藝術海報的全盛時代

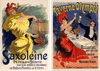

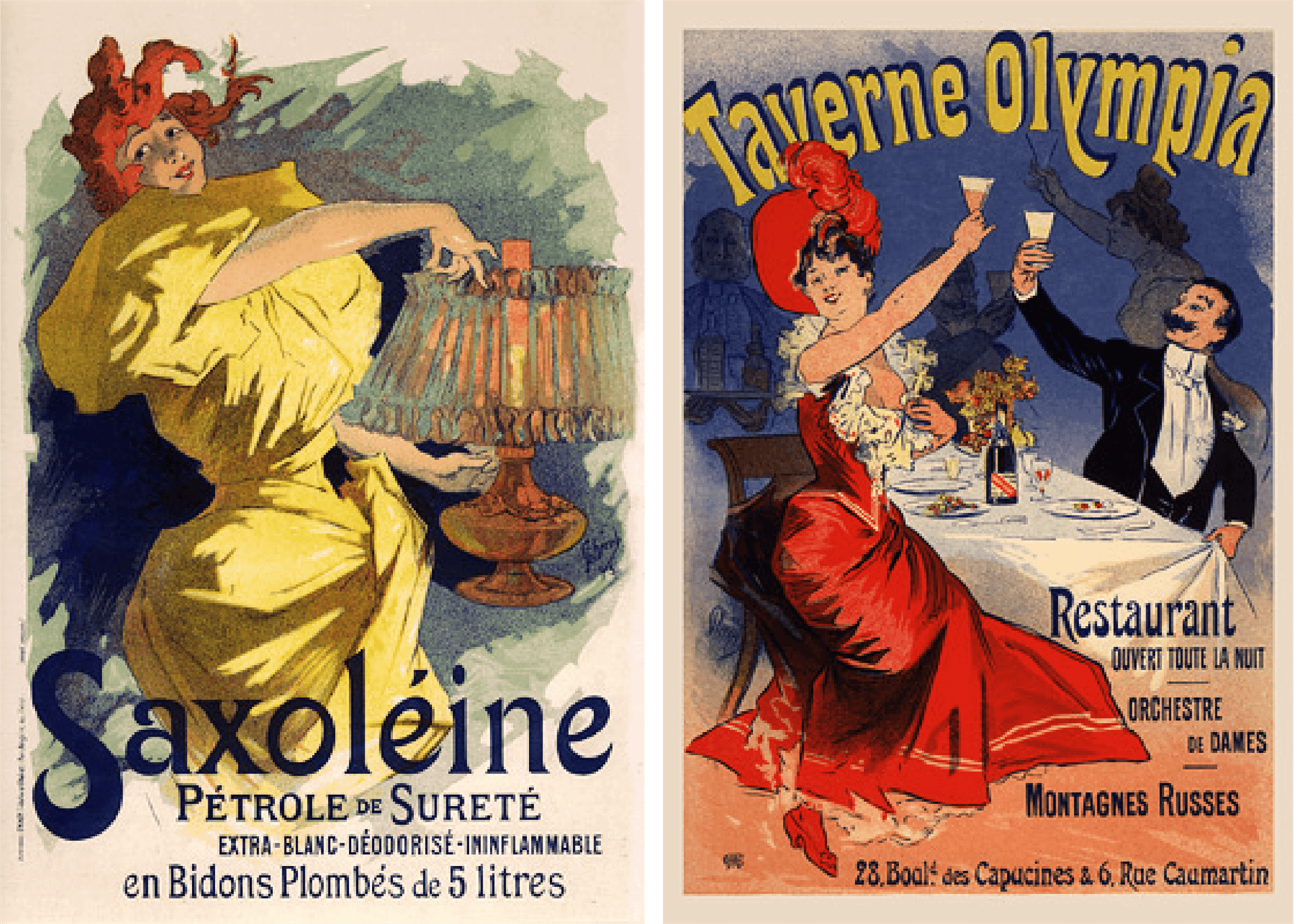

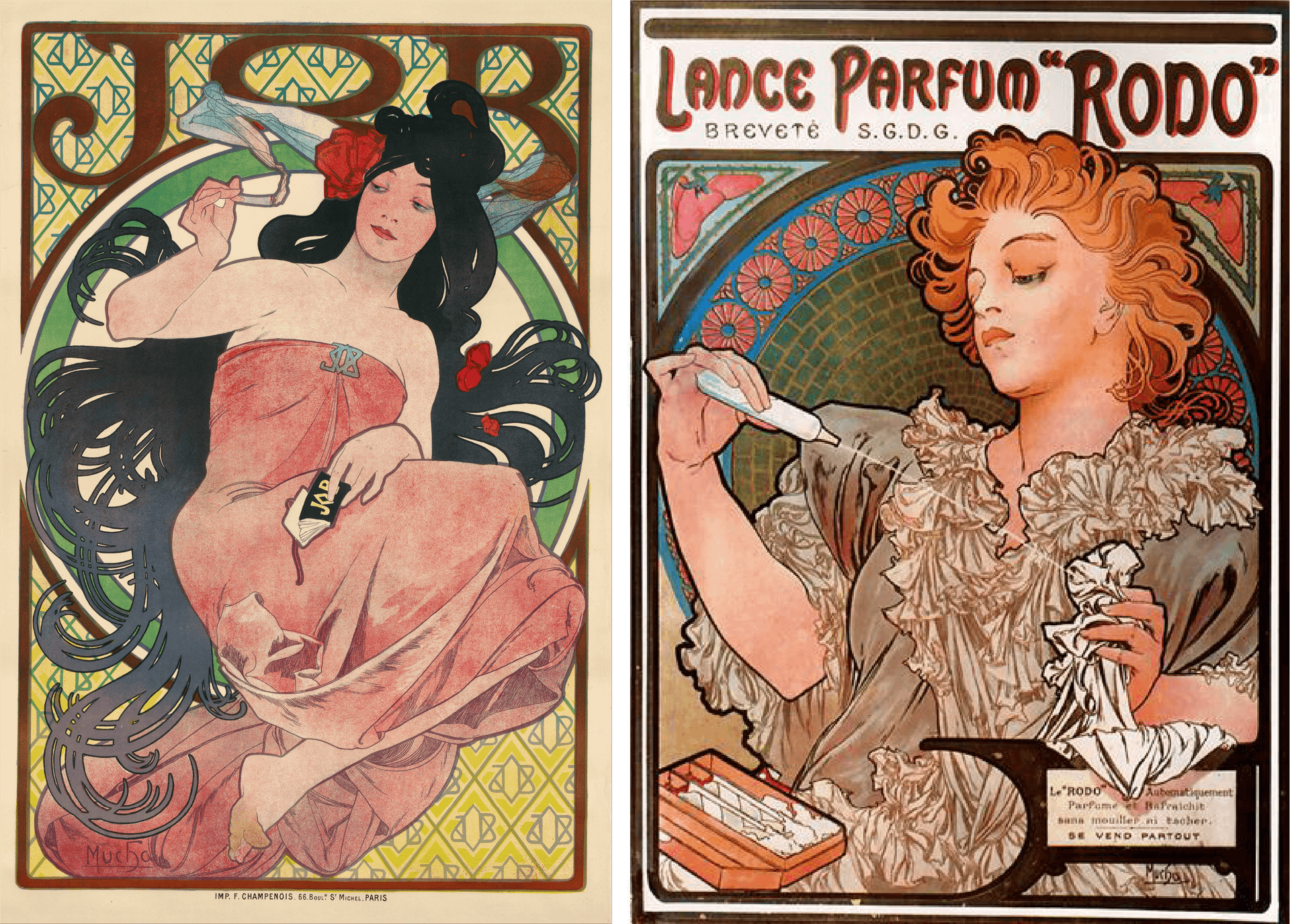

19 世紀末的法國隨著經濟成長,隨之而來的是將近 40 年的美好年代(1871 - 1914)。劇院、咖啡廳、商店在巴黎街頭林立,世界各地的年輕藝術家蜂擁至這個奢華享樂之都,娛樂平民化地蓬勃發展,當地的演員、名人便與商業藝術家合作設計海報,大量印刷並張貼於熱鬧的街道上,以吸睛有趣的平面視覺,獲取當時觀眾的關注。直至1889 至 1990 年間,巴黎舉辦兩次萬國博覽會將新藝術運動推向顛峰,也進而帶動海報設計的文化發展。 最著名法國畫家朱爾斯.舍雷特(Jules Chéret, 1836 - 1932)1887 年移居巴黎的阿爾豐斯・慕夏及羅特列克,經常繪製商業宣傳海報,此時期所盛行的海報並非純藝術的表現,也非純商業的宣傳手法,它在藝術和商業之間取得巧妙的平衡。海報是庶民的歷史,以及引發社會大眾共鳴的藝術展現,設計者往往透過簡潔有力的構圖配置、色彩明亮的排版設計以及明確訊息的傳遞,創作出一張張順應潮流、迎合大眾的海報。

▲(圖左)Taverne Olympia, Restaurant, Jules Chéret, 1869 - 1900(圖片來源:wiki)

▲(圖右)Saxoléine, Pétrole de sureté, Jules Chéret,, 1895(圖片來源:wiki)

▲(圖左)Job, Alphonse Mucha, 1894(圖片來源:wiki)

▲(圖右)Lance parfum Rodo, Alphonse Mucha, 1896(圖片來源:wikiart)

▲(圖左)Moulin Rouge La Goulue, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, 1891(圖片來源:wikiart)

▲(圖右)Jane Avril, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, 1893(圖片來源:wikiart)

-

注入新藝術靈魂的60年代嬉皮文化(Hippie)

「我們是屬於這個世代的年輕人,我們在舒適中成長,但是卻不安地凝視著這個環繞我們的世界。」1962 年的〈修倫港宣言(Port Huron Statement)〉寫下了這段宣言。 六零年代戰後的年輕人看到了時代的矛盾,面對新和平的時代抗爭卻沒有結束,新的敵人不再是火藥跟槍械,大學畢業的年輕人要面對的是資本主義的僵化和機器般的官僚體制,民權運動、反戰運動、反文化、嬉皮、性解放,一波波的衝撞改革反映了六十年代的衝突與焦慮。在宣言中,他們更在乎的是想像力的貧困,而不是真實生活的貧困:「我們有急迫感,但這個社會卻告訴我們,現實世界沒有另一種可能。」他們也拒絕傳統教條主義,不信任老左派的社會主義,也不同意傳統左派把改革行動者放在勞工身上,所以他們被稱為是新左派。

▲(圖 1 & 圖 2)Post, Wes Wilson between, 1966 - 1968 (圖片來源:wes-wilson)

▲(圖3)英國迷幻搖滾天團Pink Floyd專輯封面(圖片來源:BobMasseStudios)

年輕的嬉皮士面對社會的不平等、資本主義的貪婪、傳統道德的狹窄和戰爭的慘無人道,轉以投入愛與和平的烏托邦,也有人將嬉皮士稱作花的孩子(Flower Children)。在視覺方面崇尚自然主義美學,因此跟新藝術時期的實驗不謀而合,加上流行服用藥物所產生的迷幻藝術(Psychedelic art)風格結合,在迷幻搖滾(Psychedelic Rock / Acid Rock)時期常常出現在樂團海報、專輯封面上,讓新藝術風格重新浮現在大眾的視野。

-

新時代的新藝術次文化,融合浪漫唯美的女神製造機

新藝術風格在近代的藝術作品中已非常少見,反而能常在插畫、日本動漫等次文化中找到蛛絲馬跡。透過社群平台搜尋“ミュシャ風”(慕夏風格),便能找

到插畫類型的新藝術風格,其特點在於模仿新藝術大師「慕夏」繪製而成的插畫,帶有裝飾性的精緻邊框及優美流暢的曲線。

▲流行於次文化的慕夏風插畫(圖片來源:アズモン)

其中,風靡至今人氣未減的經典少女漫畫《美少女戰士》及人氣漫畫《庫洛魔法使》,便是融入慕夏經典的浪漫唯美風格,甚至一些少女漫畫中都有新藝術風格味道。

▲以新藝術大師夏慕為靈感的日本少女漫畫《美少女戰士》插圖。(圖片來源:網站)

直到近期有些素材圖案(Pattern)類型的插畫,也漸漸傾向原始主義(Primitivism)的趨勢,融合各類花草、藤蔓等圖案,常作為復古元素使用在平面設計中;雖然這些跡象雖然無法推測新藝術風格可能復甦,但也間接說明人們對植物、花卉的喜愛,不會受時間影響,下次不妨試試看新藝術風格的元素或表現手法吧!

--

▍ 同場加映:TP風格研究所|描繪江戶生活百態的浮世繪